|

�@

�������Ă݂�

�@�����J�x���ł̍��܂ł̒������ʂ܂��A���́g��̃G���A�h�̎��Ԃ𐄑����Ă݂����B�܂��d�v�ȃ|�C���g�Ƃ��āA�������ѓ���������������J�x���̋O�����g��ꑱ�������Ƃ���������B �@�����J�x���ł̍��܂ł̒������ʂ܂��A���́g��̃G���A�h�̎��Ԃ𐄑����Ă݂����B�܂��d�v�ȃ|�C���g�Ƃ��āA�������ѓ���������������J�x���̋O�����g��ꑱ�������Ƃ���������B

�@�������p�~���ꂽ�̂͏��a37�N�B�ѓ��̊p�㋴�����������̂����a37�N��9���̂��Ƃ��B�����A���a37�N��9���ɂ̓g���b�N���p�㋴��ʂ��悤�ɂȂ��Ă���̂��B�������A�����J�x���͏��a42�N�܂ʼn^�s����Ă���B�����Ɂu�p�r�p�~�v�ƂȂ�̂͏��a45�N���B���Ȃ��Ƃ�4�A5�N�قǂ̊Ԃ́A�������ѓ�(�g���b�N�A��)�Ŏx�����O��(�g���b�R�A��)�̌`�Ԃ�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�Ƃ������Ƃ́A���̋O���Ɨѓ����o��p�㋴�t�߂ŁA�����J���g���b�R�ʼn^��Ă����؍ނ��g���b�N�ɐςݑւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�؍ނ�ςݑւ��邽�߂ɂ́A����Ȃ�̍L�����������ꏊ���K�v�ɂȂ邾�낤�B�g���b�R�����������邽�߁A���߂̈������ݐ����K�v�ƍl������B�܂��������Ƃ����؏�̂悤�ȏꏊ���K�v�ł������ɈႢ�Ȃ��B�����̂��Ƃ��l���āA�p����ӂ̒n�`�����Ă݂�Ɣ��ɔ[���ł���̂��B

�@���ی���ɗ����Ă݂�ƁA���̖������������Ă�����̂̃g���l������p�㋴�A���̐�̍��J�[�u�܂ōL�����ꂪ�����Ă���̂��킩��B�J�[�u��O�ɂ̘H��ɂ͖����c���Ă���B���݂ł��Â��q�ɂȂǂ����邪�A����ȊO�ɂ��Ί_�Ȃǂ����т̒��ɑ����c����Ă��葼�ɂ����������������Ƃ��\�z�ł���B���̂��Ƃ���A��1.�́u�p�㋴�t�߂̓���b�����݂̋O���Ձv�̓g���b�N�֖؍ނ�ςݑւ��邽�߂̈������݂������Ɛ����ł���B

�@�c���̓g���l�����B��L�́u�g���b�R����؍ނ��g���b�N�ɐςݑւ���v�Ƃ����������ł́A���̃g���l�������̂���Ȃɗ��h�Ȃ̂��H�܂ł͐����ł��Ȃ��B���������̌��́A�����J�x���Ղ̑O�������̌�����l����ƁA��������ɓ���Ȃ��B

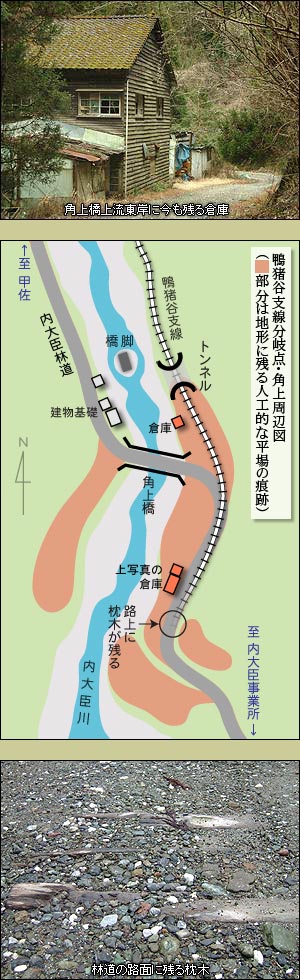

�@���̒n�}�͊����J�x���̋O���Ղ����A�Ԃ̎����Ŏ��������������ݗѓ����܂��͊g������Ă���A�Ԃ̔j���̓I���W�i���̋O���~��ۂ������B���̐Ԑ������Ă���ƁA�p�ォ�犛���J�܂Ŏx���ՑS�Ă�ѓ������悤�Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����������ł���B�����A�p�㋴�����̃g���l���܂ł͏\���ȕ��������������ꂪ�����B�܂��A�O�����g��Ȃ��ƁA����b�ѓ����犛���J�ւ̃A�N�Z�X�����Ɉ���(���Ȃ�̉����ɂȂ�)���Ƃ��A�����J�x���̗ѓ����̗��R�ɂȂ�B�܂�A�p�㋴����̊����J�x����S�ėѓ������悤�ƃg���l�����ԓ��K�i�ő��������A�Ȃ�炩�̗��R�ɂ���Ē��~�ɂȂ�A�ѓ����̍H�����g���l������͍s���Ȃ������A�Ɛ����ł��Ȃ����낤���B

�@

|