結論を言うと、この建物は旧西日本製紙株式会社のもので、2kmほど南にあった同社の製紙工場付属の水力発電所である。西日本製紙株式会社は昭和63年に解散しており、現在は工場跡地から発電施設など全て日本製紙株式会社の所有になっている。この坂本村においての製紙工場の歴史は長く、まだ肥薩線も無かった(八代-人吉間は明治41年開通)ころの明治28年に肥後製紙株式会社としてスタートしている。その後、この地の製紙工場は何度も合併・吸収などにより社名を変えるが昭和63年の西日本製紙で幕を落とす。この辺の詳細は報告書の「旧西日本製紙工場跡地」でレポートしているのでそちらをはじめに読んでいただきたい。

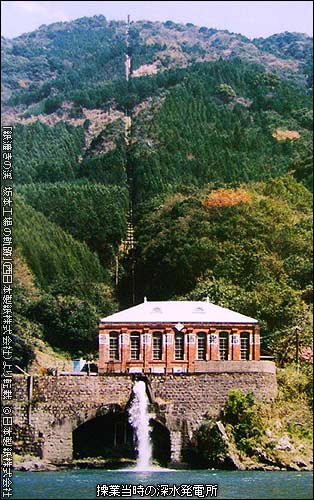

この深水発電所が製紙工場に電力供給をはじめたのは大正10年のことである。最大出力は880kwになっているが、年間平均出力は560kwと非常に小さなものだ。心臓部の水車と発電機は、運転開始の大正10年から更新されることなく昭和63年まで使用された。これら発電所内部の機器設備は、現在も煉瓦造りの建物の中で静かに眠り続けている。 この深水発電所が製紙工場に電力供給をはじめたのは大正10年のことである。最大出力は880kwになっているが、年間平均出力は560kwと非常に小さなものだ。心臓部の水車と発電機は、運転開始の大正10年から更新されることなく昭和63年まで使用された。これら発電所内部の機器設備は、現在も煉瓦造りの建物の中で静かに眠り続けている。

水力発電所の建屋には結構古いものが多いが、電力会社のものは内部の発電機などは定期的に更新されており、建屋と発電機共に大正時代のもので現存する例は少ないように思う。素人判断ながら、この深水発電所は近代化遺産としての価値は高いのではないかと思う。

同製紙工場(当時は九州製紙株式会社)は、水力発電に適した周囲の地形を利用し、この深水発電所以外にも3つの水力発電所を作っている。ひとつは鮎帰発電所で、なんと明治42年に運転を開始している。現存するか分からないが、この「鮎帰発電所」は調査してみたいと思っている。残る2つの発電所だが構内第一・第二発電所となっており、西日本製紙の解散に伴う工場解体で更地となっており現存していない。

さて、深水発電所を川の対岸から眺めるだけではつまらない。近くへ行こうと、地図でその位置とルートを確認してみると発電所のすぐ後をJR肥薩線が通っている。その線路に沿って県道158号が通っており、国道からはすぐ近くに深水橋が渡っている。非常に簡単にアクセスできると、そのときには思ったがスゴイどんでん返し(表現古い?)が待ち構えていた。

地図では国道219号線に対し球磨川を挟んでJR肥薩線と県道158号線が並んでいるように見えるが、まず、この県道がクセモノ。ご覧のように車両通行止めになっている。仕方ないので車を停めて歩いて進むと踏み切りに出る。道は川沿いを通るようだが線路はトンネルを通る。歩き進むと発電所の屋根が見えてきた。線路も先ほどのトンネルを出ているようだ。途中こんな標識もあった。なんなんだこの県道は…。

|